新生活とともに、お弁当生活がスタートする人も多いはず。

少しずつ気温が上がっていく春先は、食中毒をもたらす雑菌が活発になってくるシーズンでもあります。日中の思わぬ気温の上昇で、菌が繁殖してしまうかも…。

愛情を込めたおかずの仕上げに、菌の繁殖を押さえるひと工夫をプラスすることが、お弁当上手の秘訣。まずは、食品衛生おじさんと一緒に食中毒の防止法をおさらいしましょう!

お弁当のおかずもバッチリできたわ!

さあ、あとは包むだけ

お弁当のおかずもバッチリできたわ!

さあ、あとは包むだけ

ちょっと待って!さて子さん

ちょっと待って!さて子さん

うわ!おじさん!なんでそんなところに。って、お弁当のフタ外しちゃいましたね〜

うわ!おじさん!なんでそんなところに。って、お弁当のフタ外しちゃいましたね〜

ここを見てください!おかずがまだ温かいからフタに水蒸気が付いているでしょう?これが雑菌が増える原因になるんですよ

ここを見てください!おかずがまだ温かいからフタに水蒸気が付いているでしょう?これが雑菌が増える原因になるんですよ

本当だわ。30分くらい前にフタをして置いてただけなのに、結構水分が出ているんですね

本当だわ。30分くらい前にフタをして置いてただけなのに、結構水分が出ているんですね

そう、春先から、梅雨、夏になるとますます食中毒に注意が必要になるんですよ。「菌をつけない、増やさない」のが、安全なお弁当の極意!

私と一緒にお弁当の衛生管理を再確認しておきましょう!

そう、春先から、梅雨、夏になるとますます食中毒に注意が必要になるんですよ。「菌をつけない、増やさない」のが、安全なお弁当の極意!

私と一緒にお弁当の衛生管理を再確認しておきましょう!

さて子さんはお弁当を作る時、まず何をしますか?

さて子さんはお弁当を作る時、まず何をしますか?

うーん…おかずにもよるかな。なんにせよまずは手洗いからですね

うーん…おかずにもよるかな。なんにせよまずは手洗いからですね

そう、菌は入り口で止めるのが一番。手は指や爪の間など、細かいところまで菌がたくさん付いているので、おかずに菌が移らないように念入りに洗いましょう。特にアツアツのご飯を握るおにぎりは、直接手で握らずにラップを使うのがおすすめです。

そう、菌は入り口で止めるのが一番。手は指や爪の間など、細かいところまで菌がたくさん付いているので、おかずに菌が移らないように念入りに洗いましょう。特にアツアツのご飯を握るおにぎりは、直接手で握らずにラップを使うのがおすすめです。

ラップだと手もベタつかなくていいですね

ラップだと手もベタつかなくていいですね

そうそう。他のおかずもなるべく直に触らない事。それからしっかり加熱する事も大事なので、ヤケドにも注意を。菜箸やトングを上手に使ってみましょう。

あと、食中毒予防には三ヶ条があるので覚えておくと安心ですよ。

一、雑菌をつけない

手洗い、調理器具、食材の洗浄は念入りに

二、ふやさない

おかずはあら熱を冷ましてから詰めましょう

三、やっつける

90℃・1分以上加熱して菌を死滅させよう

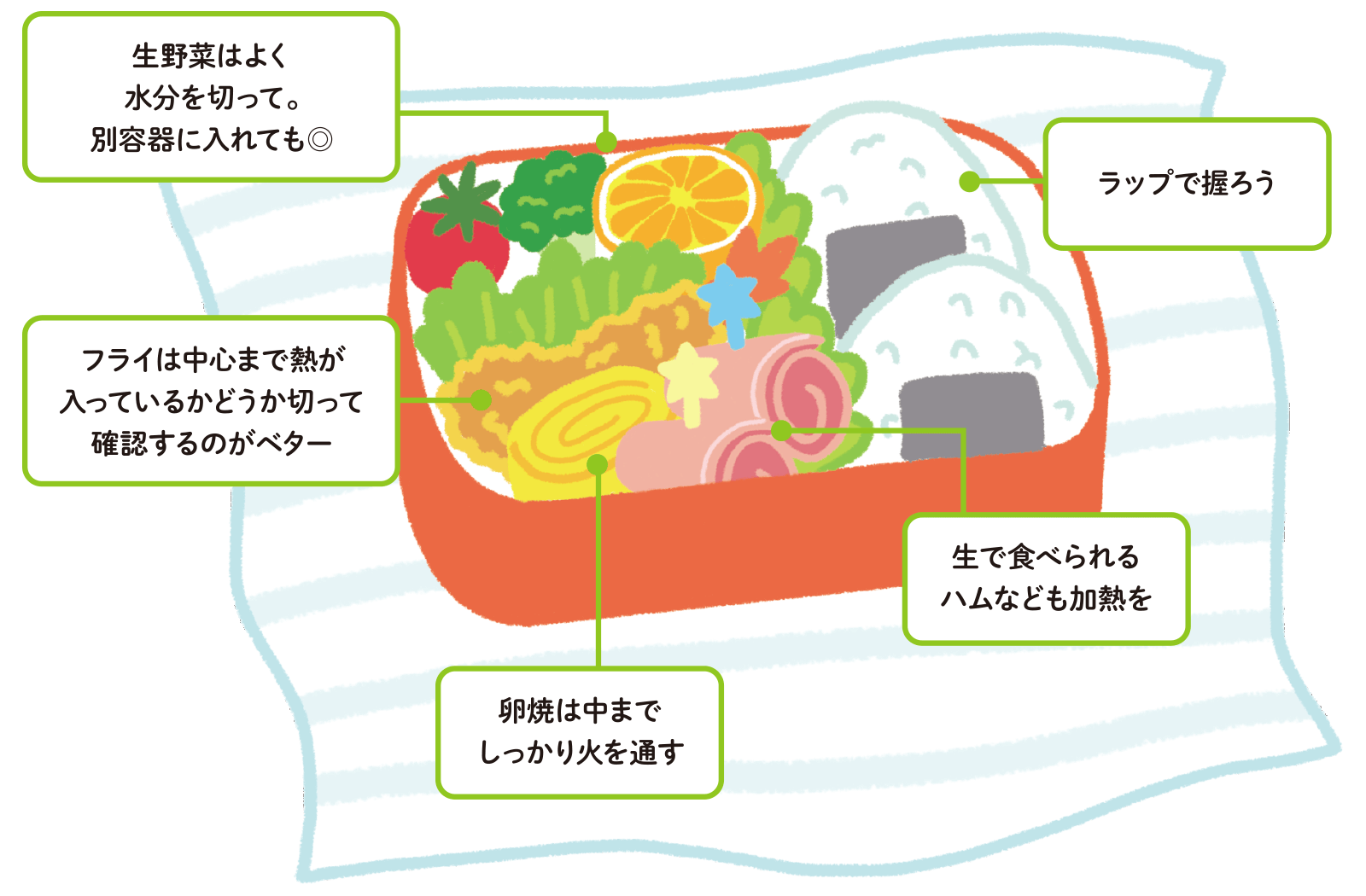

□おにぎりはラップで握ろう

□生野菜はよく水分を切ってから入れる。別容器に入れるとより安心。

□フライは中心まで熱が入っているかどうか、切って確認するのがベター

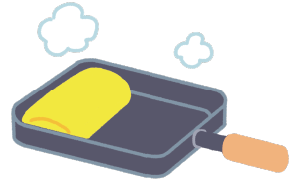

□卵焼きは中心までしっかり火を通す

□生で食べられるハムなども加熱を

野菜やフルーツの水気は残さない

野菜やフルーツの水気は残さない

野菜やフルーツの水気は残さない

野菜やフルーツの水気は残さない

野菜やフルーツは流水で念入りに洗った後、水気をよく切りましょう。

フルーツは、別の容器に入れるとより安全です。

おかずは中心部まで加熱を!卵料理も半熟はNG

おかずは中心部まで加熱を!卵料理も半熟はNG

おかずは中心部まで加熱を!卵料理も半熟はNG

おかずは中心部まで加熱を!卵料理も半熟はNG

【食中毒の一例と死滅温度のめやす】

ノロウイルス/85〜90℃で90秒以上

腸管出血性大腸菌/75℃で60秒以上

カンピロバクター

サルモネラ属菌

リステリア/65℃で数分

出典:内閣府食品安全委員会HP

おかずは冷ましてから詰める

おかずは冷ましてから詰める

おかずは冷ましてから詰める

おかずは冷ましてから詰める

温度が冷めるまでに出てくる水蒸気が

雑菌のエサになります。

しっかり冷めてから詰めましょう。

持ち歩きにはwith保冷剤を

持ち歩きにはwith保冷剤を

持ち歩きにはwith保冷剤を

持ち歩きにはwith保冷剤を

細菌が増えるのは、20〜40℃の間、

つまり体温ぐらいの温度が一番活発化します。

自然解凍するタイプの冷凍食品を

弁当箱に入れるのもGOOD。

基本は当日調理

基本は当日調理

基本は当日調理

基本は当日調理

前日の調理やおかずの残りを入れる時も

必ず再加熱しましょう。

水分をできるだけ減らす方がいいのなら、煮物や蒸し料理よりも、「焼く」「炒める」「揚げる」おかずの方が良さそうですね

水分をできるだけ減らす方がいいのなら、煮物や蒸し料理よりも、「焼く」「炒める」「揚げる」おかずの方が良さそうですね

そうですね。あとは、塩分が気にならなければ、しっかりと味をつけた方が傷みにくくなりますよ。

そうですね。あとは、塩分が気にならなければ、しっかりと味をつけた方が傷みにくくなりますよ。

食材だけではなく、お弁当箱や水筒などの容器も清潔第一です!

食材だけではなく、お弁当箱や水筒などの容器も清潔第一です!

フタのパッキンの部分やシリコン製のカップまで、しっかり洗わないとね!泡スプレータイプの洗剤が便利ですね

フタのパッキンの部分やシリコン製のカップまで、しっかり洗わないとね!泡スプレータイプの洗剤が便利ですね

容器自体にキズが入ってしまうと、そこからカビなどが繁殖する事もあるので、洗いながらチェックしておきましょう。しっかりと乾かしてから使うのも忘れずに

容器自体にキズが入ってしまうと、そこからカビなどが繁殖する事もあるので、洗いながらチェックしておきましょう。しっかりと乾かしてから使うのも忘れずに

…お母さん、僕のお弁当は?

…お母さん、僕のお弁当は?

きゃー!忘れてた!ごめんごめん!あ!卵焼きがない!

きゃー!忘れてた!ごめんごめん!あ!卵焼きがない!

モグモグ…

モグモグ…

も〜!おじさん!つまみ食いも禁止ですよ!

も〜!おじさん!つまみ食いも禁止ですよ!

愛情を込めて手作りするお弁当だけに、大切な人に安心して味わって欲しいですよね。食中毒予防三ヶ条を意識しながら、どんなおかずで喜ばせようか工夫を凝らしてみてはいかがでしょうか。

参考資料

農林水産省 お弁当づくりによる食中毒を予防するために

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/lunchbox.html

内閣府 食品安全委員会メールマガジン

https://www.fsc.go.jp/e-mailmagazine/mailmagazine_h2904_r2.html

ノロウイルスから家族を守ろう!

冬から春先にかけて増えるノロウイルス感染症。小さな子どもや体力が落ちている人がかかってしまうと、腹痛や下痢、嘔吐などの症状で苦しめられることも。健康な毎日を送るためには、日ごろからできる予防法を生活習慣として取り入れてしまうのが一番!ノロウイルスから家族を守る方法を伺いました。

冷蔵庫・冷凍庫の食品管理をみなおそう

気温が上がってくると、気をつけておきたいのが食材の管理。特に、盲点になりやすいのが冷蔵庫・冷凍庫の中の食材です。「とりあえず冷蔵庫に入れておけば大丈夫」なんて思っていても、正しい使い方をしなければ食材が傷んでしまうことも。そこで、今回は冷蔵庫の上手な使い方についてさて子さんと一緒に学んでみましょう。

賞味期限と消費期限の違いは何?ムダ捨てとムダ買いを防止する買物上手のコツ

おうちにある食材は、多ければ多いほど覚えておくのが大変!肉や魚、野菜などの生鮮食品はもちろん、お菓子や缶詰など気づかないうちに期限が切れて、泣く泣く捨ててしまうこともありますよね。また、買った商品を忘れて、新たに同じものを買ってしまうなんてことも…。 こまめに冷蔵庫や食品ストックをチェックしておくことが、食の安全と食費の節約、ひいては食料ロス問題の解決につながるかもしれません。食材のムダ捨てやムダ買いを防ぐコツについておしえてもらいました。

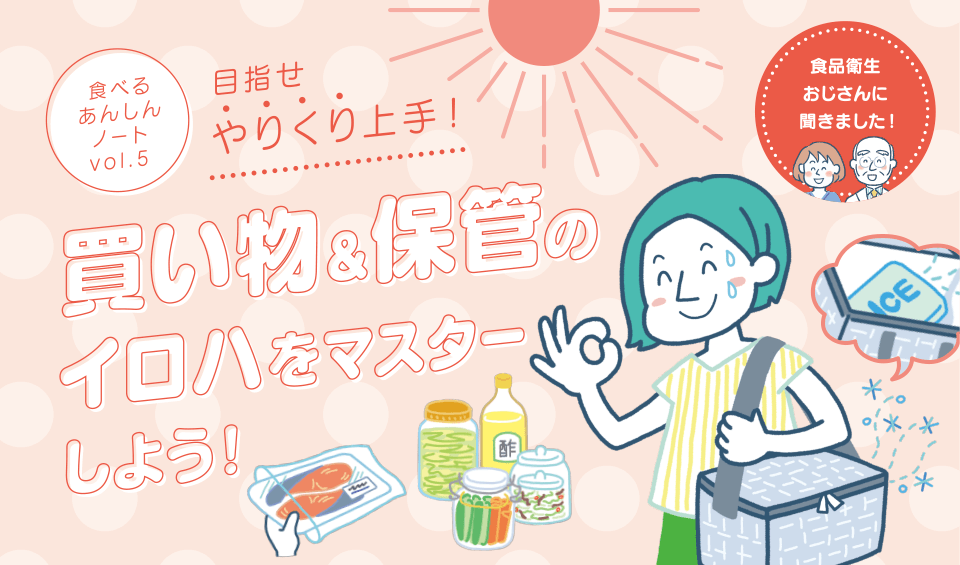

買い物・保存のイロハをマスターしよう

気温も上がり、食材が傷みやすい季節になると、食の安全に関するトラブルも増加します。食品の劣化を防ぎ、食材のムダを失くすためには日頃の買い物や食品の保存法もカギになるんですって。さて子さんと一緒に、買い物&食材管理のイロハを学びましょう!

BBQや焼肉を安心・安全に楽しもう

行楽シーズンのお楽しみといえば、熱々の鉄板をワイワイ囲むBBQや焼肉。でも、肉や魚、野菜など、“ナマ”の食材を扱うだけに、衛生面にも気を付けておきたいところです。おいしい料理を心置きなく楽しむために、BBQ・焼肉における食中毒予防のポイントについて考えてみましょう。

寒い季節の食中毒対策とは?

気温も湿度も高い夏は細菌にとって格好のシーズン。でも、乾燥した冬も食中毒に気を付ける必要があるんですって。特に、ここ最近は住環境の発達や暖冬の影響で室内の気温や湿度が上がっています。夕食の残りや食材を出しっぱなしにしておくと、湯気の水分を栄養にして菌が増殖してしまうことも…。寒い時期も油断厳禁。食品衛生おじさんと一緒に食中毒対策をおさらいしてみましょう!

ごはんを作る時の食中毒対策

日常で気を付けておくべき食中毒対策に注目。調理前にちょっとした対策を続けることが、一番の予防になるんですって。調理前の手洗いのやり方から、食中毒を予防するための調理台のチェックポイント。食材を切る順番や加熱時の注意点など、“コツコツ食中毒予防”のコツをご紹介しています。

調理後、後片付けする時の食中毒対策

後片付けの時に気を付けておきたい台所のチェック箇所や、調理器具の洗い方、気になるスポンジの交換時期、調理台やふきんを清潔に保つ方法など、調理が終わった後にやっておきたい“コツコツ食中毒予防”のコツをご紹介しています。

家族みんなで取り組む、食中毒予防

食中毒の予防を徹底するには、作る人だけではなく、食べる人も衛生を心がけることが大切です。朝昼晩の食事に気をつけるのはもちろんですが、意外と油断しがちなのがちょっとした飲食のタイミング。子どもまかせになりがちな、おやつやドリンクの衛生的な取り扱い方をご紹介しています。