行楽シーズンのお楽しみといえば、熱々の鉄板をワイワイ囲むBBQや焼肉。でも、肉や魚、野菜など、“ナマ”の食材を扱うだけに、衛生面にも気を付けておきたいところです。おいしい料理を心置きなく楽しむために、BBQ・焼肉における食中毒予防のポイントについて考えてみましょう。

ふんふ〜ん♪網と鉄板の用意をしないとね〜

ふんふ〜ん♪網と鉄板の用意をしないとね〜

さて子さん、採れたてのお野菜を持ってきましたよ〜

さて子さん、採れたてのお野菜を持ってきましたよ〜

わあ!こんなに!おじさんありがとうね!今日はみんなでBBQよ〜!

わあ!こんなに!おじさんありがとうね!今日はみんなでBBQよ〜!

BBQなんて久しぶりです!火起こしならおまかせください!

BBQなんて久しぶりです!火起こしならおまかせください!

期待してるわよ〜!さ、トングを用意してと!これでよし!

期待してるわよ〜!さ、トングを用意してと!これでよし!

あれ?トングは一本しか用意しないんですか?

あれ?トングは一本しか用意しないんですか?

え?お肉と野菜を焼くだけでしょ?

え?お肉と野菜を焼くだけでしょ?

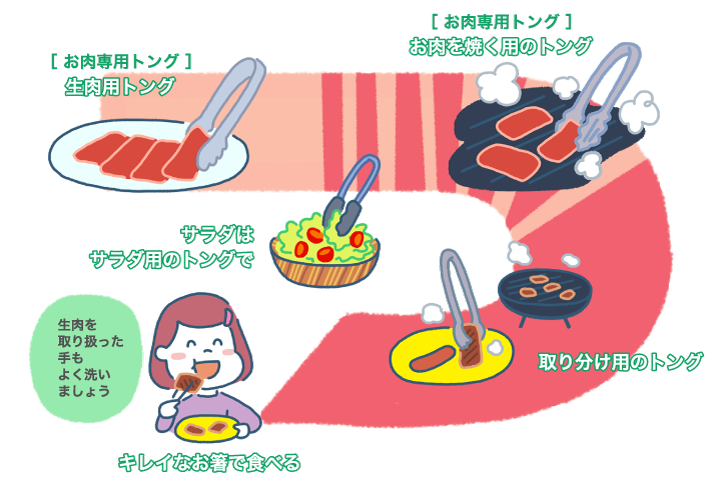

生肉をつかむものと、焼いたお肉を取り分けるものは衛生的に使い分けた方がいいですよ。

生肉をつかむものと、焼いたお肉を取り分けるものは衛生的に使い分けた方がいいですよ。

ええ!そうなの?焼けば菌は死んじゃうと思ってた!

ええ!そうなの?焼けば菌は死んじゃうと思ってた!

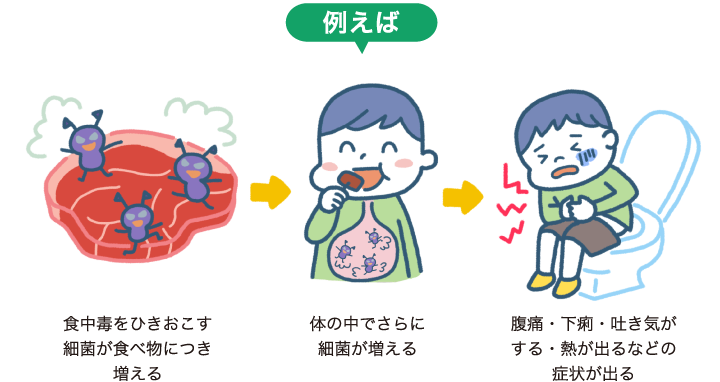

確かに75℃以上で1分以上加熱すれば病原体は死滅すると言われています。でも、その後でまた生肉をつかんだら…

確かに75℃以上で1分以上加熱すれば病原体は死滅すると言われています。でも、その後でまた生肉をつかんだら…

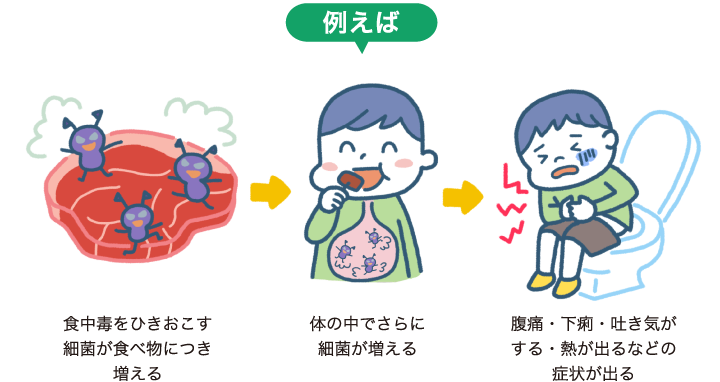

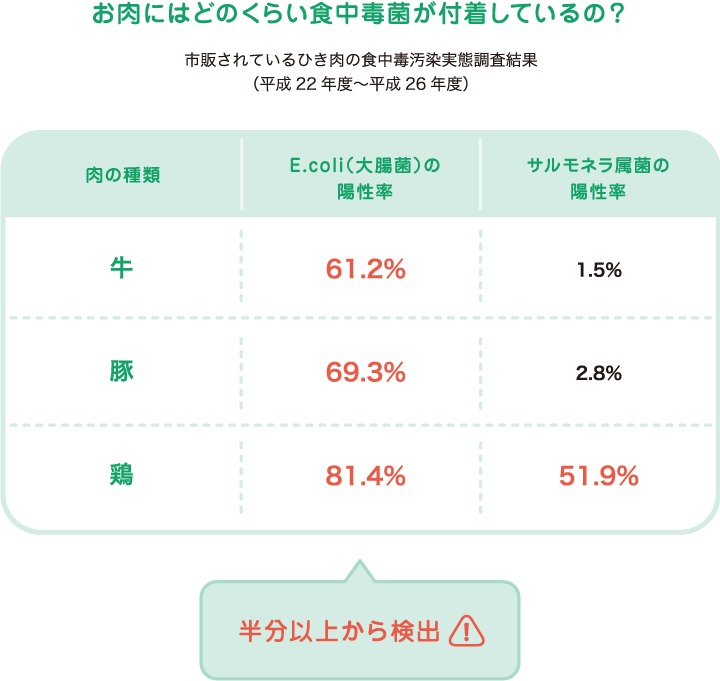

そこから菌が…。って、そもそも生肉には病原体がついているってこと?

そこから菌が…。って、そもそも生肉には病原体がついているってこと?

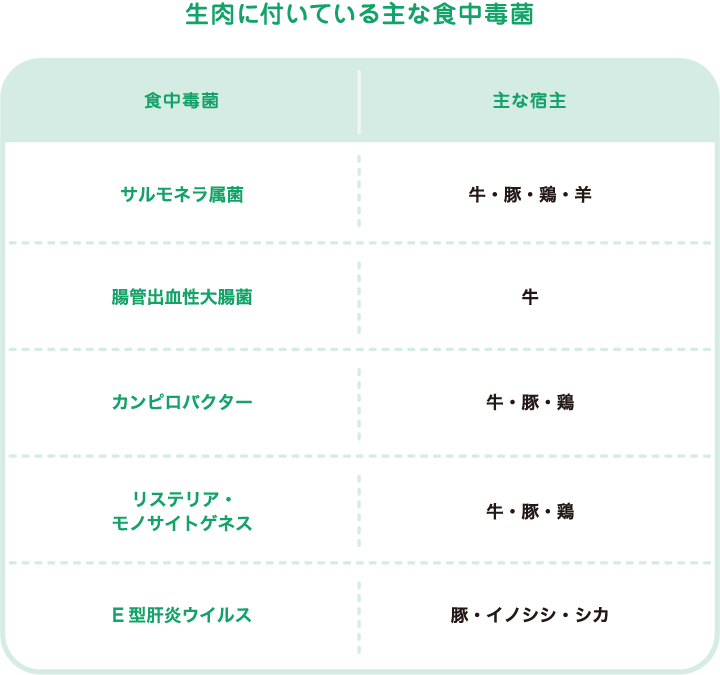

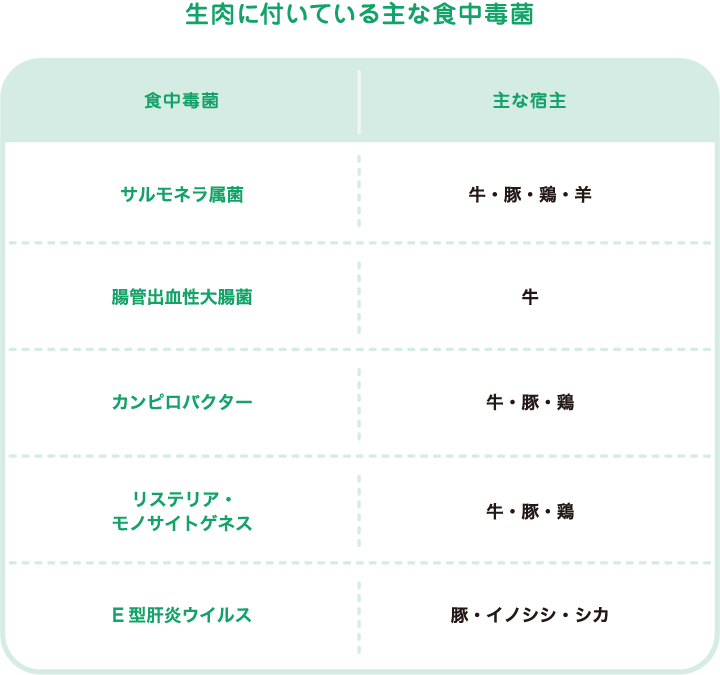

お肉には、食中毒の原因になる細菌やウイルス、寄生虫がついている

ことがあります。しっかりと加熱することと、病原体の侵入を防ぐこと

が大切です

お肉を扱う時は特に気をつけなければならないのね。

お肉を扱う時は特に気をつけなければならないのね。

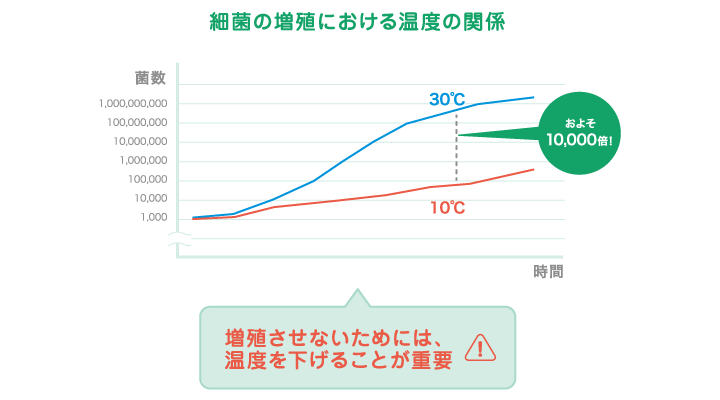

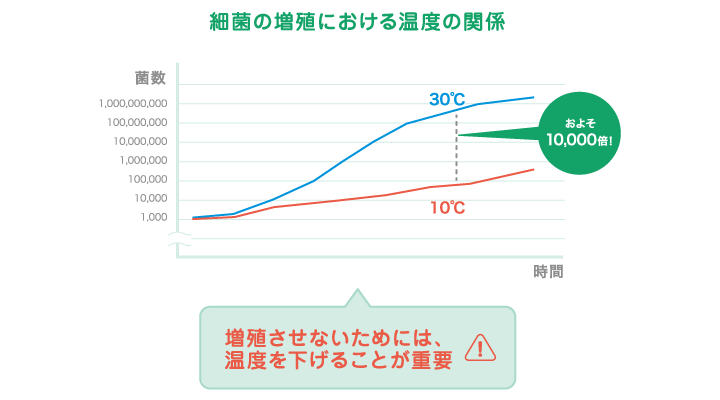

そうなんです。しかも、野外だと冷蔵庫が無いので肉の温度が上がってしまうことも多いんです。

そうなんです。しかも、野外だと冷蔵庫が無いので肉の温度が上がってしまうことも多いんです。

そっか。どうしたら安全に焼肉が楽しめるのかしら?

そっか。どうしたら安全に焼肉が楽しめるのかしら?

ポイントは、食べるまでの低温キープと、しっかりとした加熱、そして菌をうつさないことです!

ポイントは、食べるまでの低温キープと、しっかりとした加熱、そして菌をうつさないことです!

焼く直前まで、クーラーボックスや保冷バッグに入れて低い温度にしておきましょう。

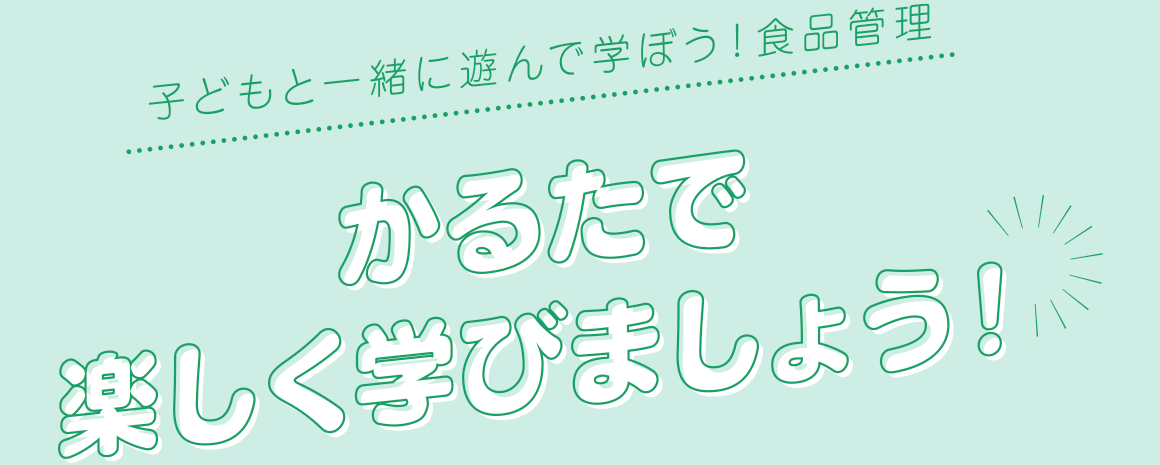

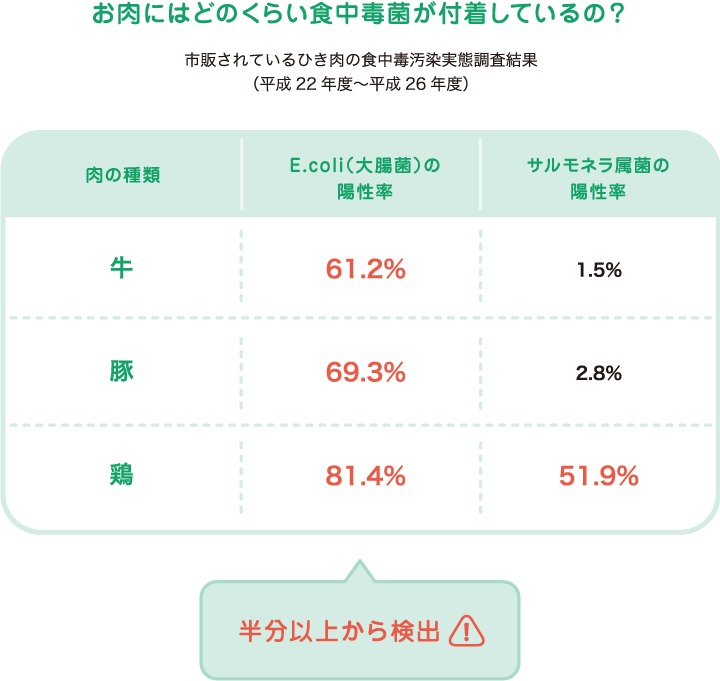

75℃以上で1分以上加熱が目安です。鮮度がいいからと言って、無菌というわけではありません。特に、鶏肉は食中毒菌の一種であるカンピロバクターの保菌率が高いと言われています。鶏もも肉や手羽先などを焼く場合は、骨のまわりまでしっかり火を通しましょう。

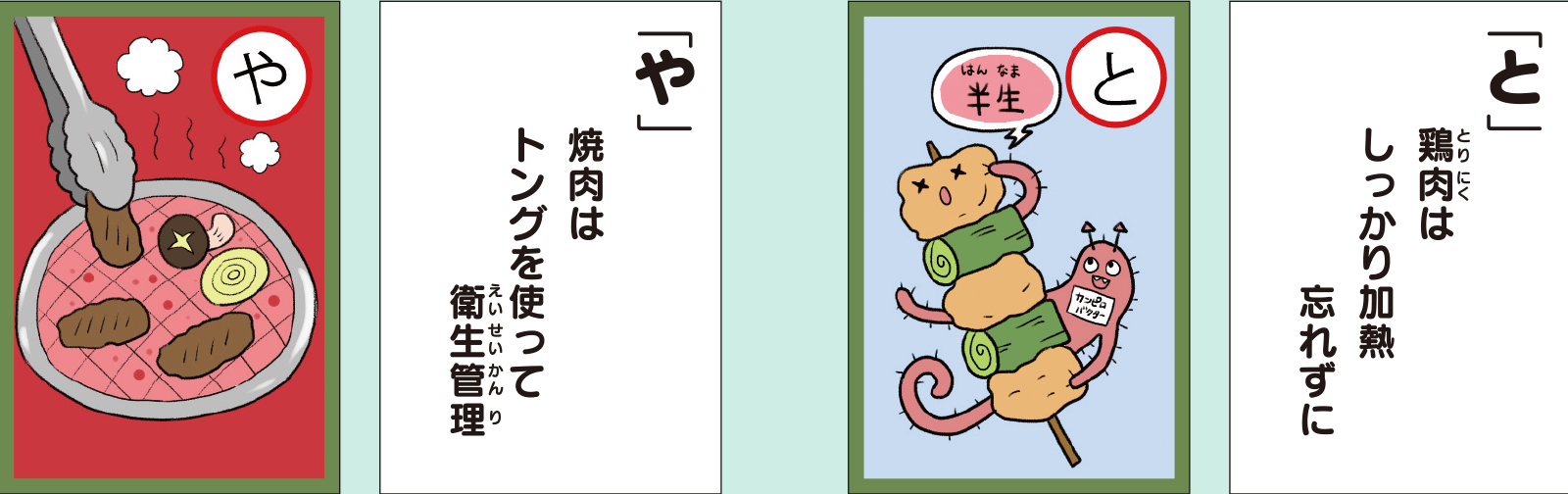

生肉を扱ったトングや取り箸にも病原体がついています。生肉をはさんで → ひっくり返して → 焼けるまでの「お肉専用トング」、焼き上がった肉をつかむ「取りわけ用トング」「野菜用トング」など、数種類用意して、使い回しは絶対にやめましょう。また、食べているお箸で、焼いているお肉をひっくり返したりしないよう気をつけましょう。

なるほど。生肉担当、焼き担当、お皿に取り分け担当、で、それぞれトングを用意して役割分担してみようかしら。

なるほど。生肉担当、焼き担当、お皿に取り分け担当、で、それぞれトングを用意して役割分担してみようかしら。

それはいいアイディアですね。

それはいいアイディアですね。

じゃあ、私は「生肉を網に置くまで」を担当するわ。生肉を扱う時は、手袋や除菌ティッシュも用意してた方がいいわね。パパには「焼き担当」をお願いしよっと。

じゃあ、私は「生肉を網に置くまで」を担当するわ。生肉を扱う時は、手袋や除菌ティッシュも用意してた方がいいわね。パパには「焼き担当」をお願いしよっと。

では、私が取り分けますよ。

では、私が取り分けますよ。

僕は食べる担当!

僕は食べる担当!

せっかくのBBQ、安心して楽しみましょう!ところで、その手に持っているのは…?

せっかくのBBQ、安心して楽しみましょう!ところで、その手に持っているのは…?

オホホ!シャトーブリアンざますわよ!パパのボーナスで奮発しちゃった!

オホホ!シャトーブリアンざますわよ!パパのボーナスで奮発しちゃった!

ジュルル〜!よだれが止まらないです〜!

ジュルル〜!よだれが止まらないです〜!

参考資料:

厚生労働省HP 正しい知識で食中毒対策を!